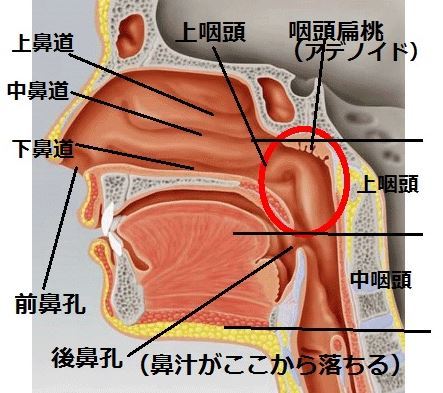

上咽頭ってご存知ですか?喉の奥と鼻の奥の境目、図の赤丸のあたりの部位の事です。口を大きく開けて見える喉ちんこから上の裏側が上咽頭というイメージ。

上咽頭は、ウイルスや有害物質を吸い込むと普通のうがいや咳などでは取れにくくたまりやすいため、リンパ組織がたくさん集まっていて、炎症が起こりやすい場所です。

鼻の穴( 外鼻孔 といいます)は二つで、絶え間なく働いているようで実は左右交互に休んでいるのだそうですが、上咽頭部では一つに合流して気道の方に曲がっている、吹き溜まりのような形。私たちが一日に吸う空気の量は1万リットル、500ミリ・リットルのペットボトル2万本に相当するのだそうですが、そこにウイルや有害物質がたくさん含まれていたら?そのために喉の他の部位と違ってリンパ組織が発達して、外来異物と常に戦ってくれているというわけなんです。

上咽頭炎が急性期だと、鼻と喉の間が痛いとか痰がたくさん出る、微熱が出るなどの症状があります。症状だけでは普通の喉風邪と区別がつきませんね。免疫がしっかりしている方ならば風邪と同じように自然治癒します。でも、免疫が弱くて炎症を収束できない方、アレルギー性鼻炎などでしょっちゅう炎症を繰り返す方などは、上咽頭炎が慢性化してしまう場合も多く、中には10年以上、この症状で苦しんでいる人、逆にそうとは気づかないでいる人がいるのが問題なんです。

慢性上咽頭炎が引き起こす症状

病巣感染と言って、体のどこかに感染症や慢性炎症があると、その影響で体中の様々な不調を起こす原因になると言われています。慢性上咽頭炎も病巣感染の一つです。

上咽頭炎の予防

まず、口呼吸で口の中が乾燥すると、上咽頭にウイルスが付着しやすくなるので鼻呼吸をすることがとても重要です。お昼間は極力意識して用のないときは口を閉じるようにしましょう。マスクを着用するとついつい口呼吸になっている人が多いと言われていますので、要注意です。

意外と夜間に無意識のうちに口呼吸になっている人が多いんですよ。朝起きたとき、口が乾いていたり、のどが痛くなっている方、口にテープを貼る方法、なかなかいいですよ。実は私もやってます。市販のテープもありますが、かぶれさえしなければ、普通の絆創膏でいいです。ただし、かぶれやすい方はちょっとごわつきますが、粘着力は弱いですがビニールテープがかぶれにくいです。それでもだめなら・・・難しいかもしれません(すみません)。

そして、鼻うがい。生理食塩水で鼻の穴を洗浄するというもの。生理食塩水の濃度ならば痛くはありません。かなりの予防効果があるようですが、洗いすぎもかえって悪いという意見もありますし、あまりに鼻詰まりの強い方は難しく、人によっては水が耳の方に流れて中耳炎になってしまう事もあるようなので、無理は禁物です。鼻うがいはハードルの高い物だと感じている人も多いようですが、やってみれば意外と簡単で、気持ちいいですよ。花粉の時期には花粉を洗い流す効果もありまから、できる人は是非実践してみてください。

痛む場所と痛みの原因の場所が違う

咽頭痛、いわゆるのどの痛みというと、首の真ん中の辺りに感じる人がほとんど。インフルエンザの時も、そこに痛みを感じた経験があると思いますが、実際に綿棒で検査されるのは鼻の奥の上咽頭です。上咽頭でウイスルが急激に増殖するからなのですが、そこに痛みがあることはあまりありません。ところが実は、咽頭痛の原因の90%は上咽頭の炎症という報告があります。痛む場所と原因の場所が違っているのとなると、痛む場所だけを調べても正体はわかりません。

10年以上前から、のどのヒリヒリと焼けつく感じに悩いたけれど、通常の診察では特に異常がなく、これといった治療もありません。

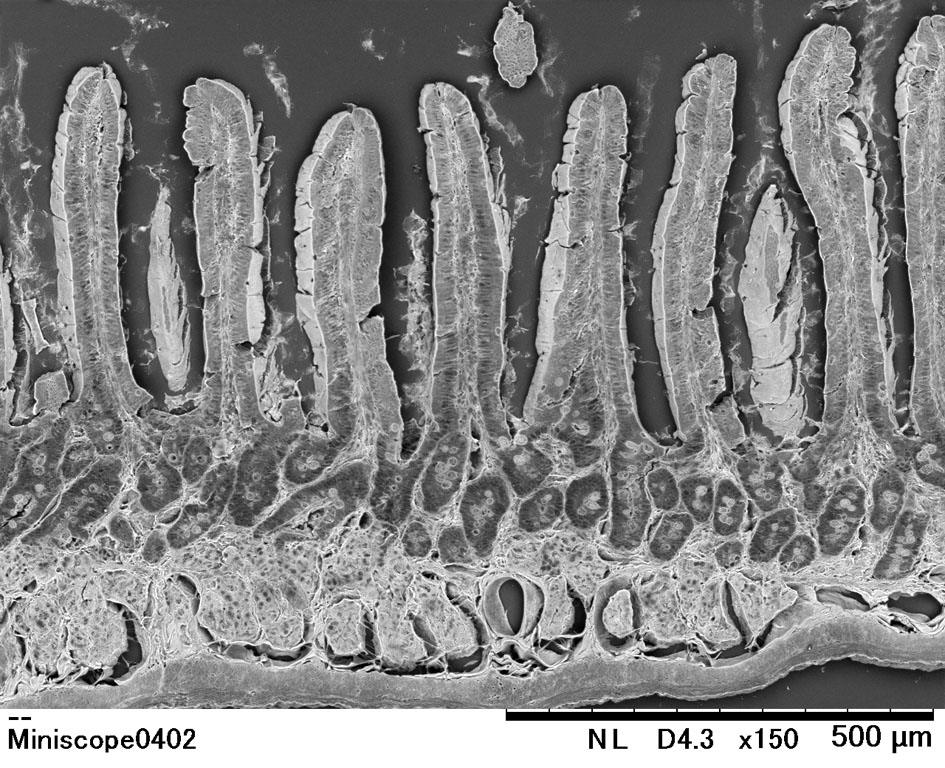

上咽頭炎を見てもらえる(これが重要)耳鼻科で喉頭内視鏡で上咽頭の腫れを指摘されました。(粘膜表面を綿棒でこすってみると、じわじわと出血(写真上)。本来は、粘膜だからといって簡単に出血するようなことはありません。)こする治療を続けたところ、4か月もすると、強くこすっても出血することがなくなり(写真下)、同時にヒリヒリした痛みも消失。

こすって治す上咽頭擦過治療EAT療法

慢性上咽頭炎に対し、塩化亜鉛という強い刺激物質を塗布して綿棒でこするというこの治療は、上咽頭擦過治療(Epipharyngeal Abrasive Therapy:EATイート)といいます。まさに傷口に塩を塗りつけるかのような、とても原始的な治療で、治療の際の痛み(炎症が強いほど激痛)もあります。

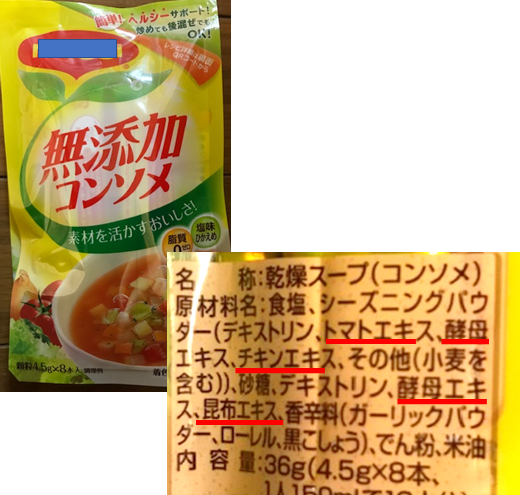

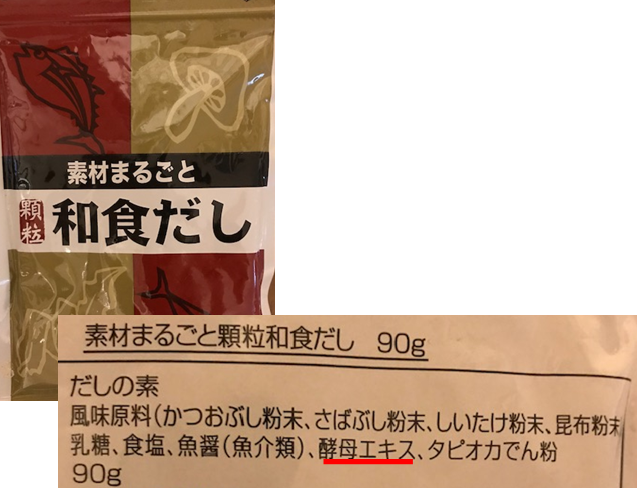

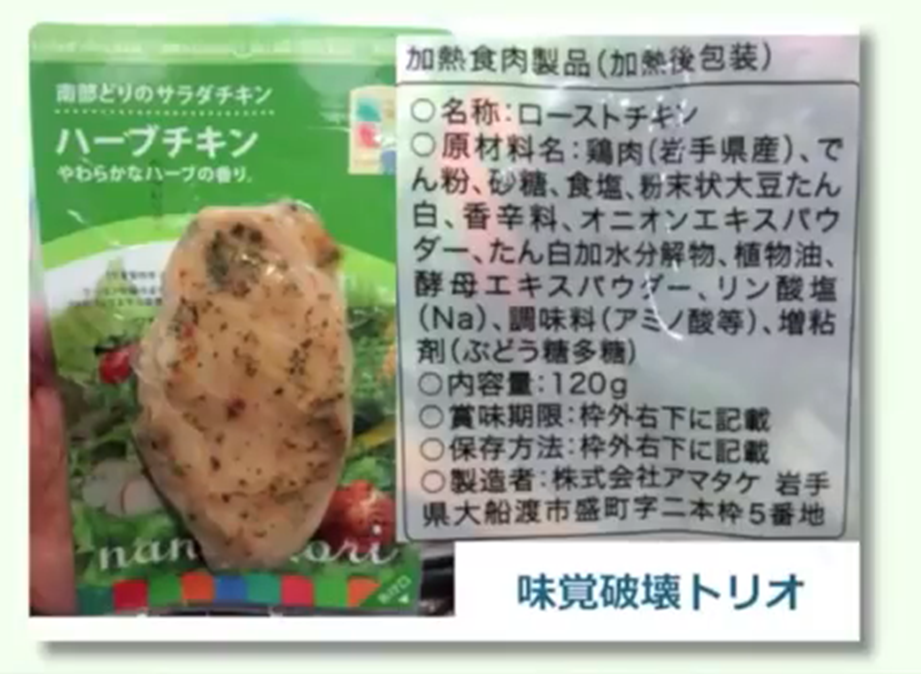

栄養療法的に慢性炎症として多いのが、①腸の炎症、②脂肪肝 ③上咽頭炎

慢性炎症は直接的、間接的にいろいろな症状や病気を引き起こしていることが分かってきています。長年続くのどの痛み、鼻づまり、後鼻漏(咽に流れる痰や鼻汁)、首回りのいろいろな症状はもちろん、頭がボーっとする、疲れやすいなどの症状で悩んでいる人は一度、慢性上咽頭炎を疑ってみてはいかがでしょうか。

慢性上咽頭炎については、いまだ診断・治療が標準化されておらず、耳鼻科の先生でもそれを診断治療して下さるところは少ないのが現状ですが、2019年11月、日本耳鼻咽喉科学会の関連学会である日本口腔・咽頭科学会の中で、上咽頭擦過療法検討委員会が発足したそうです。同委員会の活動により、慢性上咽頭炎についてさらに多くの知見が集まって、広く知られるとともに診断治療が受けられる耳鼻科クリニックが増えてくれたらうれしいですね。