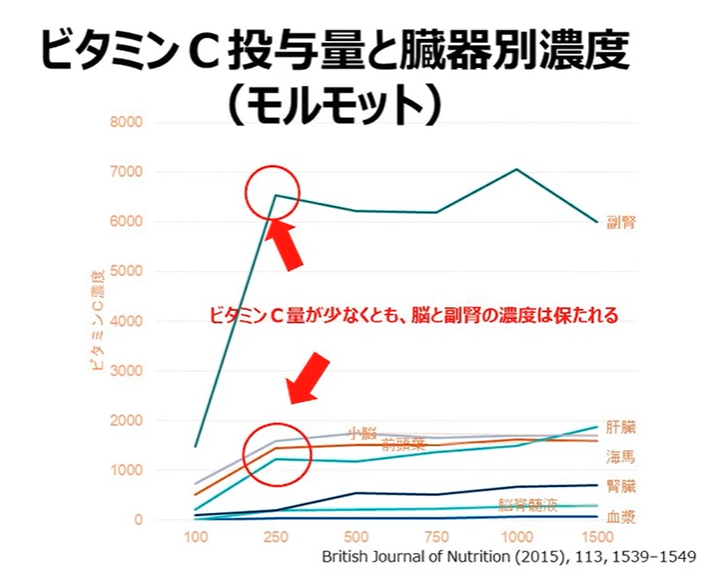

人間同様、ビタミンCを作ることができないモルモットでビタミンCの投与量と臓器別の濃度を調べた実験があります(図1)。縦軸がビタミンC濃度、横軸が投与量。

この図からは、投与量が少ない時の臓器による濃度の格差がかなり大きいことがわかります。副腎がダントツでまず濃度が上がり、ついで肝臓、脳のビタミンC濃度が上がっています。ビタミンCの投与量が少ないと優先順位の低い臓器にはほとんどビタミンCが分布していないことがわかります。

栄養素というのは、それを必要とする臓器に優先的に運ばれ存在し、摂取量が少なかったり消費量が多くて足りない時には、優先順位の低い臓器にはその栄養素が回ってこないという事です。優先順位は多少人(遺伝など)によって違いますが、最大の要因は「生命活動を維持するのに必要な度合い」でしょう。

副腎はステロイドホルモンやカテコラミンと呼ばれる脳内ホルモンの一種、アドレナリンなどを作る臓器です。何度も出てきますがステロイドはストレスや炎症に対応するためのホルモン、アドレナリンもストレス時に多く放出されるホルモンですから、ストレスや炎症があるとホルモンの需要量が高まります。ステロイドホルモンをつくるためにはビタミンCを多く消費しますので、ストレス、炎症時にはビタミンCの消費量が増えるという事になります。

また活性酸素を除去するためにもビタミンが必要なので、活性酸素を常に除去する必要のある脳のビタミンC濃度は当然高くなりますし、活性酸素を多く発生する環境や喫煙でもビタミンCの消費量が上昇します。

という事は、シミを薄くするためにビタミンCを摂取していても、ストレスや炎症があったり煙草を吸っていてはかんじんの皮膚には一向にビタミンCは来てくれないという事になりますね。

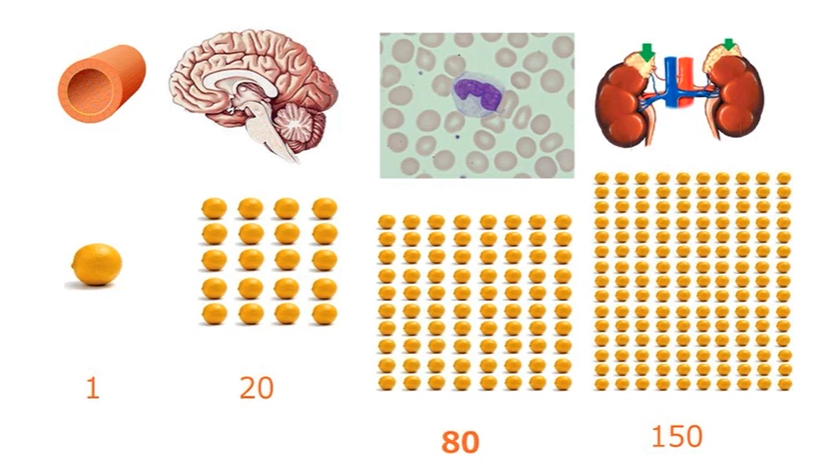

人間の臓器別では、図2のように血管(血中濃度)を1とすれば、脳は20、免疫細胞である白血球は80、ステロイドホルモンをつくる副腎では150倍もの濃度のビタミンCが存在している、つまりビタミンCを必要としているという事です。

脳ではアミノ酸を血液から脳に運び込む際や活性酸素を除去するのに必須、白血球は免疫細胞ですからその活性を高めて「風邪やガンにビタミンCが効く」根拠の一つになりますね。

さらに副腎は、「副腎疲労」に象徴されるように、エネルギー産生、血糖維持、炎症や免疫、ストレス、など生きて行くうえで不可欠な機能がたくさんある重要な臓器です。それを支えている重要な栄養素の一つがビタミンCなんですね。

「ん?副腎疲労って何?」と思ったあなた。次は「副腎疲労」の事書こうかな。