去る1月10日にNHKカルチャーで「イライラは性格じゃなく症状かも」というタイトルでセミナーをさせて頂きました。この講座、毎回一部の方からは「目からうろこ、とても分かりやすかった」と言っていただける半面、一部の方からは「難しくて一回では分からない」とのご指摘も頂いています。それまでの経歴(何を学んできたか、どんなお仕事をしてきたか)や自分に関係があるかどうかによって、モチベーションも理解度も様々な方へのセミナーはやはり難しいなと思います。せっかく受講料をお支払いいただいた方、たった一つのヒントでもセミナーから得て頂いた知識が日常生活に生かされて、今より少しでも多く健康に、幸せになっていただけることを心から願います。

今回のセミナーの内容。心、つまり精神症状と栄養素が関係あると言ったら驚かれますか?

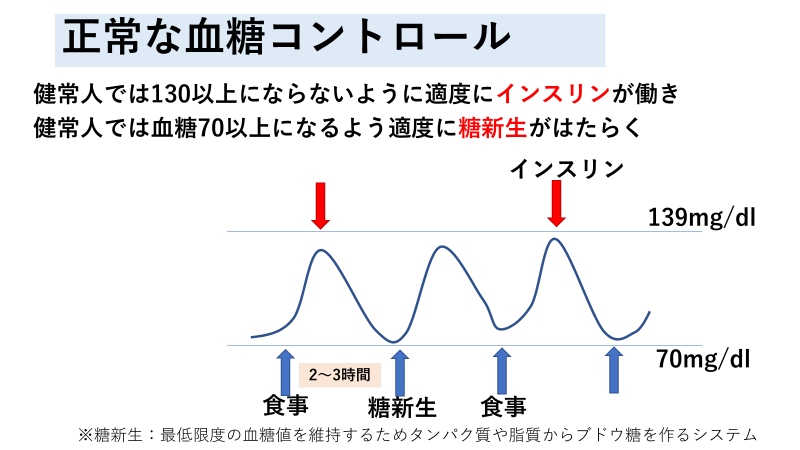

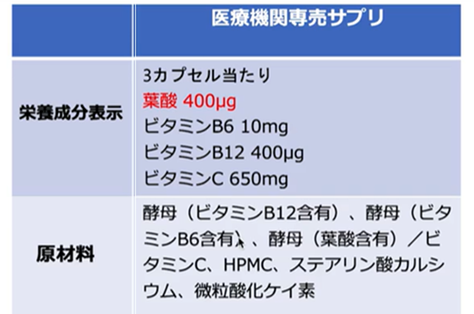

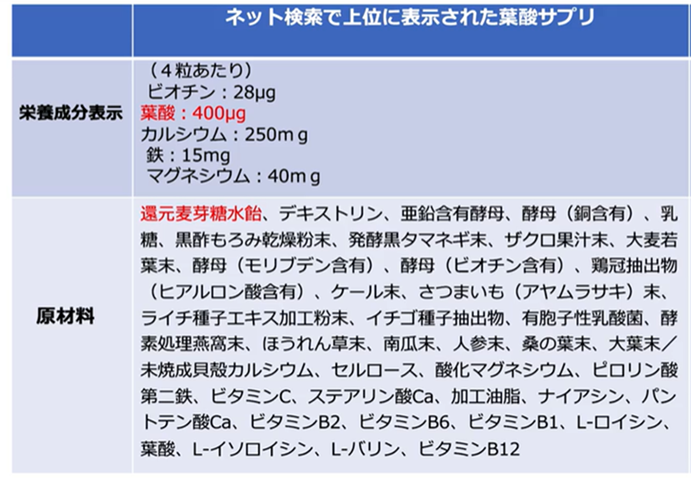

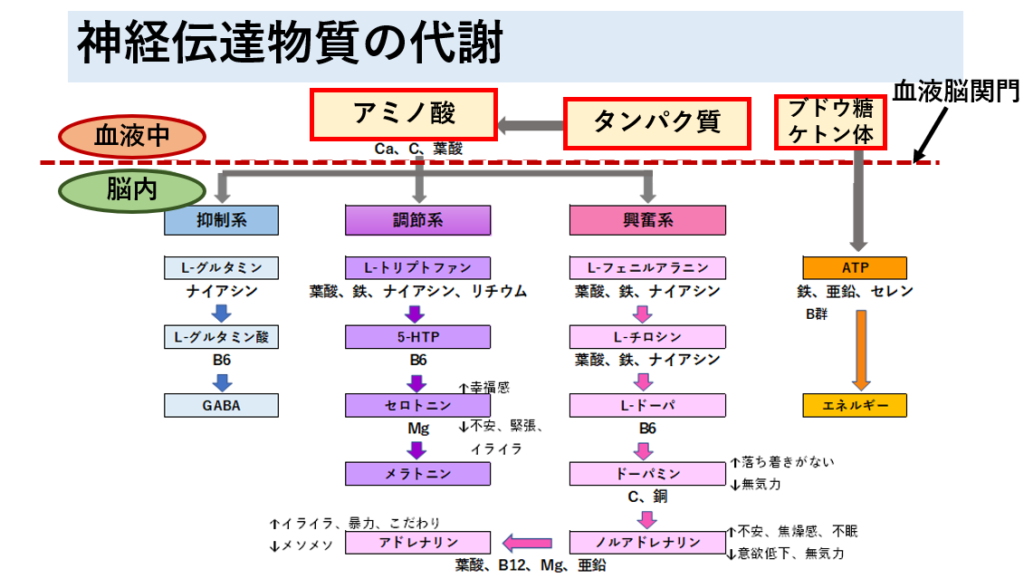

精神症状は脳内の神経伝達物質の代謝のバランスが決めています。神経伝達物質には大きく分けて「興奮系」「抑制系」「調節系」の3種類があり、それぞれの経路で代謝(体内で物質を作り出す変化)、生成されています。材料はアミノ酸。そして、その代謝には酵素(これもタンパク質)、酵素を作るためのミネラル、酵素の働きを助けるビタミンが必要です。脳の場合主に鉄とビタミンB群が不可欠。詳細は下図の通りです。矢印は酵素により進む生化学反応。その酵素が働くためにビタミンやミネラルは不可欠という図です。

ミネラル、ビタミンがいかに大事か、欠乏しないために何に気をつけるべきか、は2021/6/14~6/20のブログ「新型栄養失調」をお読みいただけたら幸いです。そして、アミノ酸の原料タンパク質の摂り方に関しては、2022/1/24「タンパク質の消化できてますか?」をお読みくださいね。

実は、分子栄養学に基づく栄養療法を提唱、確立されたカナダの偉大な医師の一人、故エイブラハム・ホッファー博士は、元々が生理学者であり、精神科医でした。生理学を学んだ彼は、栄養素と精神の関連に興味を持って医学部に進みましたが、精神科医になって、精神病が客観的な生化学的異常ではなく、臨床症状だけで診断され、にもかかわらず劇薬が投与されることに疑問を感じたと言います。

そして彼は後に統合失調症に対するナイアシン(ビタミンB3)の大量投与が有効という発表をし、治療実績も上げるのですが、時期を同じくしてハロペリドールという向精神薬が発売され、彼の主張は全く顧みられないどころか、当時としてはとうてい受け入れられない画期的過ぎる学説に精神科学会から追放されるという不幸な転機をたどりました。

その後、彼はビクトリアの小さな町に小さなクリニックを開き、統合失調症の患者さんに対する栄養療法を実践して、多くの患者さんたちを改善させ、社会復帰させました。彼のモットーは「統合失調症の患者さんをTax payerにする」というものでした。精神症状を薬でただ抑えて社会の「迷惑」にならないようにおとなしくさせるのではなく、健常人と同様仕事が出来るように(税金を払えるように)するという事。

精神医学が発端となった栄養療法は今やすべての疾患の病態の理解や治療の基礎として徐々に知られるようになってきたのですが、ホッファーの時代ほどではないにしても、日本では西洋医学にはまだまだ取り入れられそうにもない現状です。

次回は私の患者さんが教えてくれた「栄養と心」のエピソードをご紹介したいと思います。