今年6月紀伊半島を線状降水帯が通った日、父が転んで大腿骨骨折、入院となった。

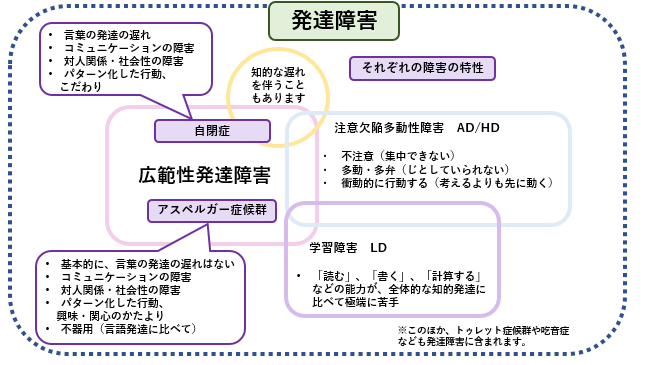

3年前の冬に脳梗塞で入院し、外科的処置はかえって危険、打つ手なしとして暖かくなるのを待って退院した父である。脳梗塞の退院後、私は1週間実家に滞在して実家の調味料や油を全て見直し、朝食をパンからご飯に変更、牛乳を豆乳にかえ、野菜とタンパク質をしっかり摂ることを母に伝授した。そして、血液の凝固と炎症を抑制するオメガ3オイル、血管内脱水を防ぐ血中タンパクをアップするためアミノ酸や消化酵素、エネルギー産生に不可欠なビタミン・ミネラルなど、父の病状に合わせサプリメントを処方した。

長年二人で守ってきた畑でみかんや野菜を作りながら、いつまでも父と暮らしたいと強く願う母は、私の指導を一生懸命実行し、父のために美味しい食事を用意して、父の世話をすることを生き甲斐にした。(たまには私に内緒で禁断の好物を適度にこっそり食べていたのも、食養生を楽しく長続きさせる秘訣だったかもしれない。)

そして、父は、積極的治療を断念するという英断を下してくださった治療経験豊富な脳外科の先生に、「自分が今までやってきたこと(血管内手術)はいったい何だったんだろう」と言わしめるほどの回復を見せ、脱水によって血栓ができる危険を伴う暑い夏と、血管収縮によって血栓が詰まりやすい寒い冬を2度無事にこすことができた。

一時は認知機能が落ち、字もまっすぐに書くことができなかった父が、達筆でまっすぐの字が書けるようになり、毎日きれいに血圧の記録をつけていた。雨の日や夜は、元々好きだった本を山積みにしながら書斎にこもり、晴れた日には畑に出かけて私たち子どもや孫たちに収穫の喜びを味わわせるためにせっせと野菜を作ってくれていた。食欲は旺盛で、4月には私と娘が作ったお花見弁当を、お花見を楽しみながら美味しい美味しいと言ってペロッと平らげた。徐々に筋力は落ちてはいたものの、元気に暮らし、地元出身の鎌倉時代の高層、明恵上人ゆかりの高山寺(京都)へ行くツアーを楽しみにしていた。

そんな6月のある日、転倒して骨折。高齢者の大腿骨折は寝たきりの原因、あるいは命とりの大事件である。大雨でずぶぬれになった父は某市民病院に運ばれた。金属のインプラントで固定していた大腿骨の古傷の骨折が判明した。

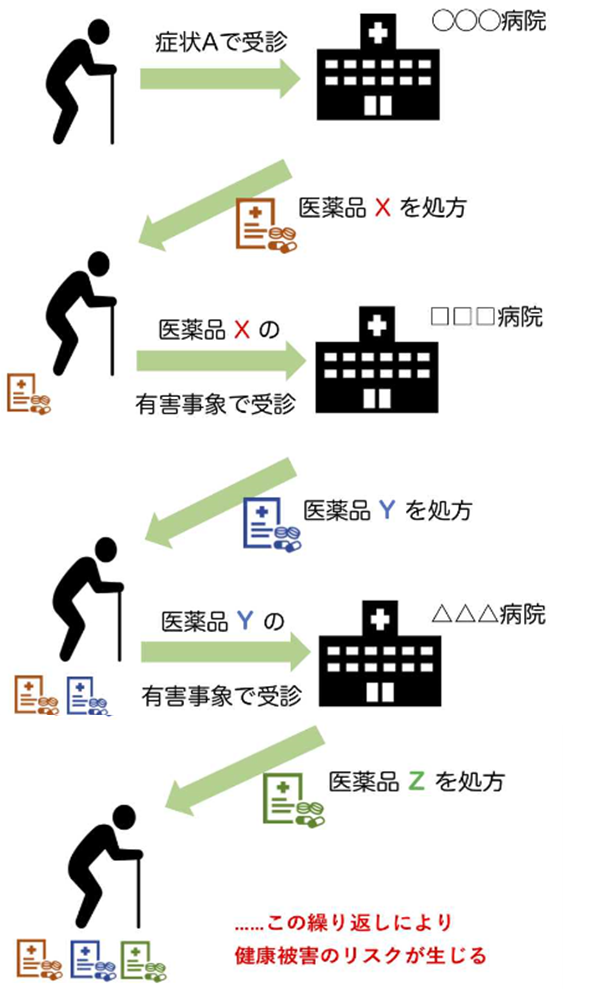

脳梗塞再発予防の抗凝固剤(いわゆる血液サラサラの薬)が中止され、手術は2週間後と決まった。5月中旬にコロナウイルス感染症はインフルエンザと同等の感染症5類に格下げとなって約1か月経っていたが、病院はまだ厳戒態勢。病院入り口で手の消毒と検温、訪問者は住所と名前を記帳させられ、面会は1日に家族2人、15分まで、食べ物の持ち込みは禁止。おまけに飲んでいたサプリメントはすべて中止・・・

当初は、「もとより元気になって退院する。」と言っていた父であったが、手術を待つ間に食欲が落ち、だんだんやせ衰え、徐々に生気を失っていった。1週間もしないうちに、実の娘と、弟の奥さんの区別すらつかなくなり、提供された食事を口に入れても噛むこともできなくなった。ベッドサイドの看護師さんの食事記録には「半量摂取」と書かれていたが、到底半分も飲み込める状態にはみえない。見るに見かねて、たまたま院長と知り合いだった弟が頼み込んで何とか電解質輸液をしてもらった。

脱水状態が改善されると、再び前日とは見違えるように元気になり、こっそり持参した好物のバナナ、トマト、豆乳、甘酒を「美味しい」と言いながらパクパク食べ、「こんな生きのいい食事は病院にはないんや」「食べるという事はエネルギーのいることなんや。エネルギーがなくなったら食べることもできなくなる。」と言った。つまり食事をする元気も出ない、娘を判別することもできないほどの脱水状態だったのだ。それほど食事がとれていなかったのだ。その日、「頑張って元気になってな。」と父とハイタッチしたのが、父との最後の会話になった。

この極度の脱水状態(点滴の直前)の血液検査データは、血液濃縮が著明なはずにも関わらず、低タンパクと貧血が明らかだった。(血液が濃縮すると、血清タンパクや赤血球の濃度が相対的に上がり、実際より高い数値が出る)

術前の栄養状態の改善が必須(急務)と考えた私は、ゼリータイプのアミノ酸と腸機能を上げるドリンクを購入し、看護師さんの目を盗んで与えることを母と妹とともに画策したが、禁止されていることを限られた時間内にすることは思った以上に難しく、なかなか実行できないまま手術の日を迎えた。

術後、手術は非常に上手くいった、と整形外科の主治医はおっしゃり、「歩けるようになりますよ。」と言って母を喜ばせたが、父が麻酔から覚めることはなく、意識が戻らぬまま一晩過ごした挙句に「術後脳梗塞」と診断された。MRIの所見は絶望的で、広範囲に梗塞が広がり、そのまま危篤状態となっている。

脳梗塞が判明したとたん、術前とは打って変わって、入れ代わり立ち代わり担当医・看護師が手厚い処置をして下さるようになった。酸素マスクが装着され、輸血され、経鼻栄養が導入された。しかし、どんなに手厚い処置を施されても、父の脳のダメージは戻ることはない。

けがや手術という侵襲は、出血と炎症により通常の2倍近くものタンパクはじめ栄養素が必要になる。予備力がなく消化機能も衰えた高齢者の場合、食事以外に高カロリー、高タンパクの栄養ドリンクなどで補うくらい、時には術前に胃ろうからチューブで栄養補給するくらい、特に厳重な栄養管理が必要なのだ。そうしなければ、せっかく手術をして骨を修復しても、それを動かす筋肉がやせ衰えて、立つことができなくなるのだ。特に父の場合、低タンパクは血管内脱水を来し、血栓形成のリスクが増すため、十分なタンパク摂取は必須だった。

それなのに、入院しているにも関わらず栄養失調で衰弱したまま手術の日を迎え、病院スタッフの誰もが、それに気づかず、疑問も持たない。それが脳梗塞のリスクを高めたとは誰も思っていない「高齢者の大腿骨折は命取りになる。」のは常識と考えられているし、「抗凝固剤を中止したのだから、脳梗塞のリスクが上がるのは致し方ない。」からだ。みんな、日本の医療の常識の中で一生懸命仕事をしている。「栄養療法」を知らなかった頃の自分がそうであったように。

これはたまたま父が入院した病院だけの問題ではない。今の日本の医療の現状なのだ。せっかく高い技術できれいな手術をしても、筋力が衰えて立てなくなったり、麻痺で動かなくなったり、命が尽きてしまっては意味がない。「高齢者の骨折が命取りになる。」というのは、「骨折」そのものが命取りになるのではなく、骨折の前後の全身管理、特に栄養管理が全身状態を損なう事が大きな要因と痛感した。

高齢者の血液データは読みづらいというが、読みづらいとわかっているデータになぜ頼るのか。本人の言動や食事、元気度をみる視点が、「食べる」という最も重要な事を大切にする視点があれば、もっと救える命があるのではないか?何も難しいことではない。家族でも素人でも分かることなのだ、と声を大にして言いたかった。

父の場合は、両頸動脈梗塞の既往があり、ハイリスクだったため、どんなに厳重な管理をしても上手くいかなかったかもしれないが、低アルブミンによる脱水がなければ梗塞再発のリスクは減らせたかもしれない。せめて十分に面会させてもらえて、こっそりとでも十分な栄養補給が術前にできていれば、こんなにも悔いは残らなかったと思う。

弱毒となったコロナウイルスの感染を回避するという名目で漫然と行われていた面会制限、面会を制限し、食べ物の持ち込み不可と言い渡しておきながら手足が不自由となり、半分寝たまま不自由な手足で食事できない老人の食事が進まない事を軽視し、どれほど大きな意味があるかも知らないサプリメントを一方的に中止させる病院の体制。通常処方される保険薬ならば、さして意味のない薬が漫然と投与されていても入院後も機械的に継続されるのに。。。

今この時も、病院のスタッフたちは、気道確保に細心の注意を払い、おそらく呼吸中枢まで脳梗塞が進んだ、助かる見込みのない父の命が一分一秒でも長らえるよう、日夜一生懸命働いてくれている。

その矛盾に、早く日本の医療が、気づいてほしい、と願ってやまない。