緑を増やすツールやエクササイズをご紹介しましょう。

リラックスアロマ

①ラベンダー ②イランイラン ③オレンジスイート

④ネロリ ⑤ベルガモット ⑥ペパーミント など、

「好き」な香りを

・簡単なアロマの使い方

<芳香浴>就寝時の枕元、仕事中のデスク付近、玄関の靴箱の中

①精油を、ティッシュペーパーやハンカチに1~2滴含ませます。

②マグカップに熱湯をはり、精油を1〜2滴

③芳香拡散器を使う

<フットバス>

・洗面器に40~42度ほどのお湯をはり、アロマオイルを1~3滴落として

15分ほど足をつける→出る、をリラックスした姿勢で繰り返します。

体を温める

冷えると体温を逃がさないため血管が収縮=交感神経が緊張

熱を生み出すために余分なエネルギーを消耗

➡温かい下着・上着、温かい飲み物(カフェインNG)、

ひざ掛け、電気毛布

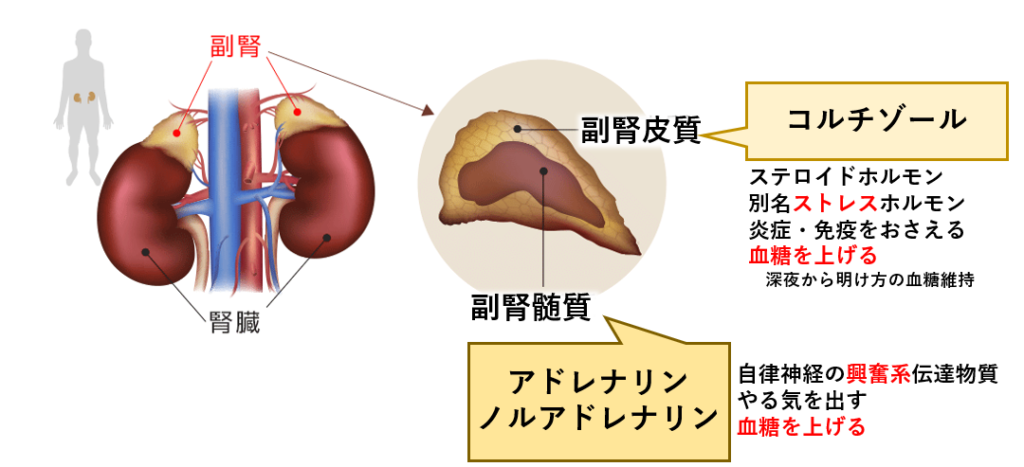

低血糖は「緑」の敵

血糖を上げるために交感神経優位になりやすくなります。

マインドフルネス

「今ここ」に存在する、心をこめるもの(中心対象)を決め、そこに意識を集中する。

呼吸、食事、身体を触る、ストレッチなど身近なもの、なんでもよいですが、

過去・未来のことは考えず、「今ここ」に集中することが重要です。

難しく思われる方は、深~い深呼吸をして、自分の呼吸のみに意識を集中してみましょう!

あいうべ体操:顔と舌に刺激

「鼻うがい」「喉のうがい」「歯磨き」「顔に刺激」

揺らぎをヒントにしたエクササイズ スワイショウ

骨盤を左右に回転

共に動く両腕が胴体に巻き付いてくる感じ

両腕を肩の高さまで上げ、重力に委ねるように落とす

その反動で体の後ろまで両腕が動く

おろした腕の反動で、また両腕を肩の高さまで上げ、この動作を繰り返す

腕を左右交互に前に伸ばす

肋骨周りの力みが取れる感覚を味わう

筋弛緩法:緊張と弛緩の揺らぎ

①両腕を前に出してこぶしを握り、前腕の筋肉の緊張を感じる

②肘を曲げ、こぶしを肩の方に近づけ上腕に力を入れる

③肩を上げたまま慮こぶしを左右に開き、胸を開く

④3~5秒緊張させた後に一気に全ての筋肉を脱力させる

暖かくなる感じ、、シュワ―っとなる感覚などを味わう

自然の中の揺らぎ

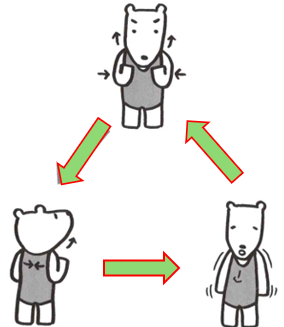

緑は柔軟性があります。二者択一ではなくゼロヒャク思考でもない、つまり揺らぎです。

(優柔不断とは、違うよ)

身近にも揺らぎがたくさんあります。

波打ち際に打ち寄せる波

草木の葉っぱが揺れるようす

水面に反射する太陽(月)の光

ロウソクの炎

適度に揺れる楽器の音色

赤ちゃんが抱っこされてゆらゆら

タッチの効用 肌と肌が優しく触れあっている(緑の手)

ただそっと手を添える、 なでなでとさする、 手のぬくもりで温める

覆い包む、 ぎゅっと握る、 揉む、 揺するタッピング

合掌もタッチの効用の一つです

セルフハグ・バタフライハグ

<セルフハグ>

右手で左肩を触れ、左手で右肩を触れる。

自分で心地よい場所・強さを見つける

<バタフライハグ>

セルフハグの形で、手や指のタッピング

心地よいスピード、リズムを見つける

どうしても難しい時は「問題」から一旦離れよう

「問題」から一旦離れると、「問題」を冷静に見ることができるようになり、

相手を変えて安心する「赤モード」から、自己調整を優先する「緑モード」になりやすくなります。

そして、「赤モード」や「青モード」に、緑をブレンドする事を意識しましょう!

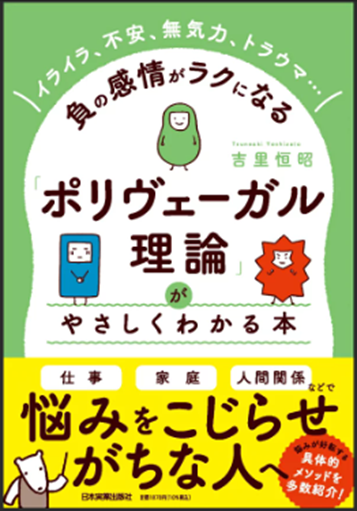

「ポリヴェーガル理論」「ブレンド」を語れる仲間を増やす

ポリ語で話せる仲間が増えると、人間関係がきっと楽しくなります。

ぜひ、ポリ仲間を増やして人生を楽しみましょう!!!