「代謝」という言葉はよく耳にすると思いますが、正しい意味は?と改めて聞かれると、ん?と思う方多いのではないでしょうか?

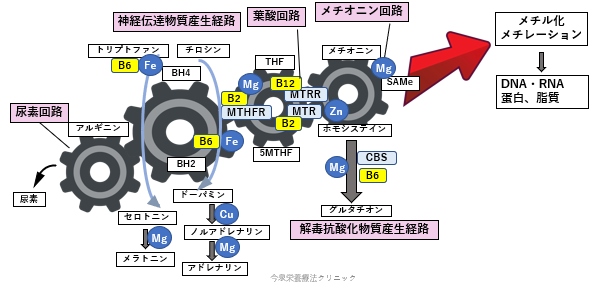

「代謝」には、酵素が必須 酵素にはビタミン・ミネラルが必須

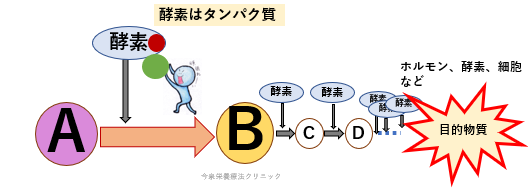

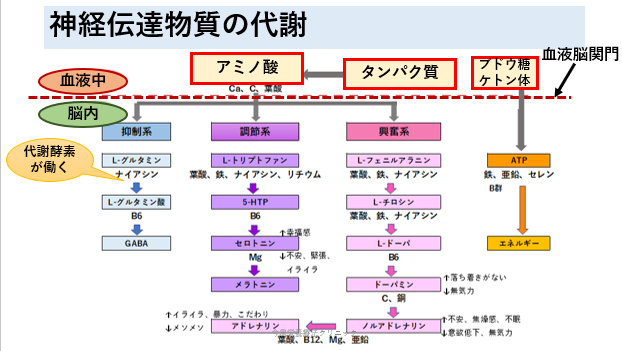

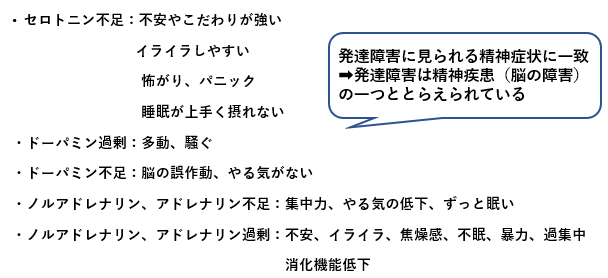

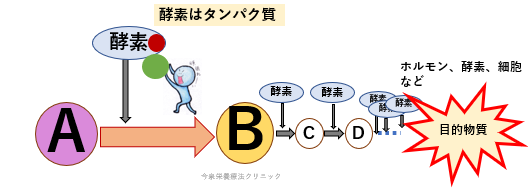

「代謝」には、酵素が必須 酵素にはビタミン・ミネラルが必須生物学的には、自分自身が生きて行くことと、子孫を残すことが生物の最も大事な機能ですが、「代謝」とは、「生体が生命の維持と成長、生殖を可能にするために行っている生化学反応」です。つまりAという物質をB、C、Dと変化させる事。

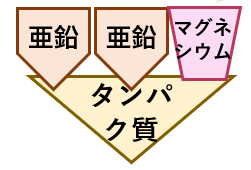

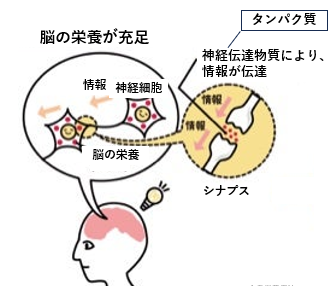

それには必ず酵素が必要で、多くの酵素はタンパク質とミネラルでできています。酵素が活性化して働けるようになるため、補酵素のビタミンが必要です。

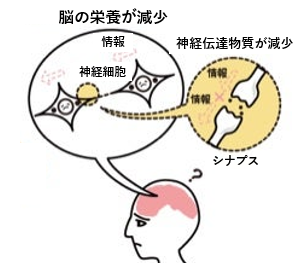

そして、栄養障害とは、必要な栄養素が欠乏することによる代謝のトラブルの事。

つまり、「栄養素」は、体が必要とする「代謝」を正しく行うための「材料」なんですね。

だから、栄養が不足すると必要な代謝のあちこちにトラブルを引き起こし、様々な病気が起こりやすくなるんです。

栄養不足以外に代謝の障害の原因になる要因は何でしょう?大きく分けて、

◎遺伝的要因:遺伝子トラブル と

◎後天的要因:環境、毒物、精神ストレス、炎症など があります。

そもそも遺伝子は、代謝を担う酵素の設計図、料理で言うと「レシピ」です。

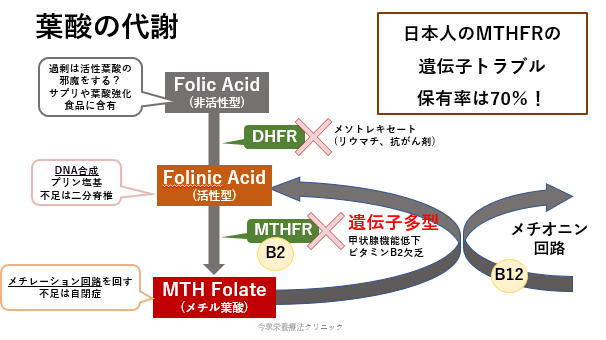

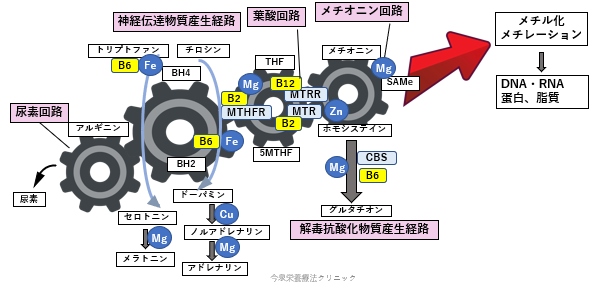

遺比較的多くみられる遺伝子トラブルの事を遺伝子多型と言いますが、その中でも

遺伝子配列の1カ所だけが正常と異なるものをSNPs(スニップス)といいます

遺伝子多型があると、酵素の働きは正常の3~7割に落ちます。

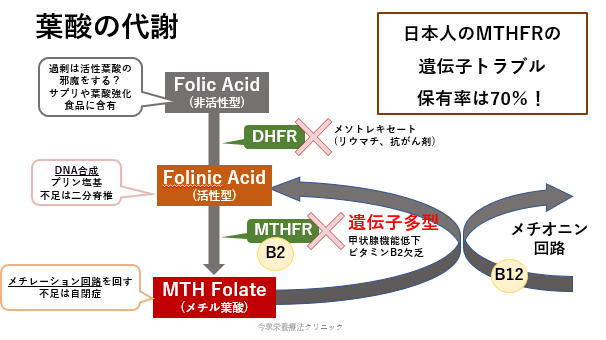

そしてMTHFRという葉酸代謝酵素の遺伝子のSNPsが発達障害の一因となることがわかっています

メチレーション:重要な働きをする代謝の歯車

メチレーション:重要な働きをする代謝の歯車

やっぱり、発達障害って、遺伝だからどうしようもないじゃないか、と思うかもしれませんが、全くそんなことはありません。だって、MTHFR遺伝子のSNIPsの保有率は、日本人では70%もあるんですから。

それを説明するのが「エピジェネティクス」という概念です。

•遺伝子が発現するにはそれぞれにスイッチがあり、遺伝子そのものは変わらなくても、遺伝子が働くスイッチの ON、OFFの機能があり、それによって影響の現れ方が変わる、という考え方です。

遺伝子は料理で言うと「レシピ」ですから、レシピが少々違っても、調味料を少し工夫したり、他の材料で代用したり、食卓のインテリアを変えたりすると、それはそれで美味しい料理になる、って事。逆に、レシピは完璧でも材料が不足したり、劣悪な環境で食べると料理はおいしくありません。

これを発達障害に当てはめると、生まれつきの問題があっても、日常生活でできる適切な対策をしていれば、発達障害で見られる多くの症状の改善は可能、遺伝子に異常がなくても栄養や睡眠が不足していたり、生活環境が悪いといわゆる発達障害もどきになるよ、って事ですね。

代謝障害と遺伝子トラブルのお話でした。