去る9月21日、毎月恒例の「ココロとからだセミナー」を開催しました。

テーマは「食事がつくる発達障害」第1話 タンパクとビタミン・ミネラルのお話、だったのですが、栄養の前に知っておきたいことがありました。

それは、最近読んだ、文教大学教授 成田奈緒子先生の「『発達障害』と間違われる子供たち」成田先生は小児科医であり、ずい分以前より「早寝 早起き 朝ごはん」という非常に語呂の良いスローガンを掲げて子供の良好な精神発達を目指す、子供の脳科学の専門家です。

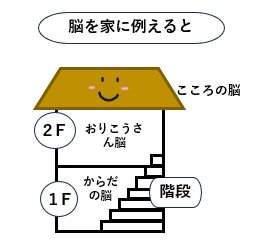

この本には、子供の脳の発達には順序があって、正しい順番に発達させなければならないと書かれています。

①からだの脳:呼吸・体温調節など、生きて行くために不可欠な脳

②おりこうさん脳:言語・計算・スポーツ等に必要な脳

③心の脳:想像力を働かせる、判断する、など人らしい脳力をつかさどる脳

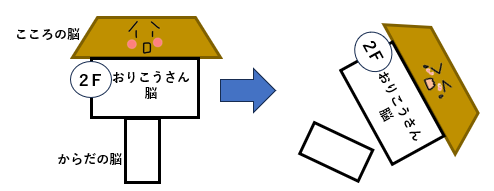

これがこの順番に育たなければ、何かでバランスを崩すと「発達障害もどき」になる、と言うのです。

そして、からだの脳は、「寝る」「起きる」「食べる」など基本的な生活リズムを身につけることで育つのだそう。そう、「早寝 早起き 朝ごはん」です。

子育ての目標は、立派な原始人を作ること!!!と断言しています。

そして、発達障害かも・・・と言われたら、あるいは思ったら、すべき事

•病院に行く前に、生活リズムが整っているかチェック

ちゃんと食べているか、ちゃんと寝ているか

•まずは朝早く起きる➡子供の興味を引くようなもので起こす

•勉強を頑張らせ過ぎない(睡眠時間を削らない)

それを実行しても、なお改善しなければ初めて、病院へ・・・と書かれていました。

「発達障害もどき」とは、発達障害が、子供の行動のチェックリストなどで比較的安易に診断され、投薬されたりしてしまうことがある現状において、まず生活リズムが大事と訴える成田先生の苦肉の「造語」なのです。

これ、食事内容以前の最も大切な事ですね。それを無視して食事の話をするわけにはいかん、と思い、セミナーの初めの時間を結構割いて、成田先生の本の内容をご紹介しました。

そしてさらに、私は「ちゃんと食べる」に、「何をどのように食べる?」を加えると、「発達障害もどき」がもっと減るはず!と思っているのです。

本題は、次回から・・・・